Gefördert vom Land Niederösterreich und von der Marktgemeinde Langenzersdorf

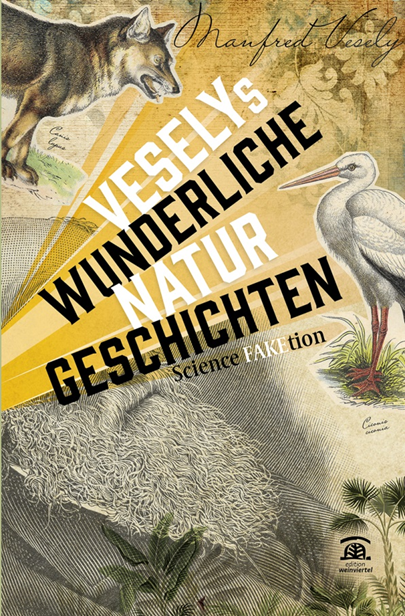

Science FAKEtion

Wissenschaftsspaß in Slapstik-Manier

Das erste Buch seiner Art

Es handelt von Trendsettern, also von Wesen, welche erstmals etwas Nachahmenswertes getan haben, wofür man sie liebt, wofür man heute noch dankbar zu ihnen aufschaut.

Warum legte eine Kuckucksdame ihr Ei erstmals in ein fremdes Nest?

Wie kam ein Krebs auf die Idee, sich das Haus einer verstorbenen Schnecke über den Hintern zu stülpen um Einsiedler zu werden?

Wenn es Sie ferner interessiert, warum uns der Storch keine Kinder mehr bringt, kommen Sie um dieses Buch nicht herum.

LESEPROBEN:

Auf ein Wort

Vor kurzem musste ich einem Artikel einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift, also einer Veröffentlichung, die der hier vorliegenden zumindest vom Thema her vergleichbar ist, entnehmen, dass nach Werner Heisenberg (1901 – 1976) einem Teilchen einer Materiewelle nie gleichzeitig ein Ort und ein Impuls mit beliebiger Genauigkeit zugeordnet werden könne. Versteht ihr? Ja? Na, dann herzliche Gratulation! Ich gebe zu, einen ziemlich großen Bekanntenkreis zu haben. Es sind auch kluge Leute darunter. Es will mir aber nicht gelingen, eine Einzige oder einen Einzigen zu finden, die oder der mir diesen Heisenberg’schen Lehrsatz in beliebiger Genauigkeit deuten kann.

Zwar bin ich kein Spezialist im Berechnen von Impulsen, ich wüsste auch gar nicht gleich wie ich, gesetzt den Fall es interessierte mich, vorgehen sollte, um den Impuls eines Teilchens einer Wasserwelle zu messen. Ich stelle mir nur vor, dass ich dieses Teilchen isolieren müsste, um es ordentlich in den Griff zu bekommen. Bei einem Elektron eines in einem Wassermolekül befindlichen Sauerstoffatoms erwüchsen mir dadurch vermutlich technische Probleme galaktischer Art. Aber selbst wenn es mir gelänge, dieses eine Elektron, auf das ich mich kapriziert habe, zu fassen, würde ich dabei sicher, patschert wie ich bin, den Aufenthaltsort dieses Elektrons verändern. Ich zittere ja schon beim Kaffeeeinschenken. Ihr seht, ich habe Probleme mit Texten der Heisenberg’schen Sorte. Außerdem hören sich diese für mich, ehrlich gesagt, wie Scheinlösungen für Scheinprobleme an.

Es mag durchaus sein, dass eine Veröffentlichung solcher nebuloser Gedanken manchem Autor sinnvoll erscheint, aber muss man seine Unwissenheit mit derart unklaren Worten vor sich her tragen? Muss man sich wirklich so unscharf ausdrücken, wenn man glaubt etwas so Natürliches entdeckt zu haben wie Wellen, aber nicht mehr weiß wo?

Und jetzt gratuliere ich euch nochmals. Ihr haltet ein Buch in Händen das anders ist. Es erklärt in einfachen Worten, was ihr aus der Welt der Natur immer schon wissen wolltet und tut das mithilfe von leicht nachvollziehbaren Gedankenexperimenten oder mit Tools der sogenannten Domino-Logik, einer Denkform, die über flache Katarakte vom Hundertsten zum einzig erkennbaren Schluss führt.

Das Buch kommt ganz ohne unverständliche Formeln aus. Worüber ihr euch gestern noch gewundert habt, wird euch ab morgen klar sein, wenn sich euer frisch gewonnenes Wissen gesetzt hat. Ich erzähle von Trendsettern, von Erdbewohnern oder sogar von Wesen, die dem Himmel zuzuordnenden sind, wie die sagenumwobene Luna, von Wesen, welche erstmals etwas Nachahmenswertes getan haben, wofür man sie liebt, wofür man heute noch dankbar zu ihnen aufschaut.

Meines Wissens handelt es sich bei diesen Geschichten um die ersten im deutschen Sprachraum, die dem Science FAKEtion-Genre zuzurechnen sind. Genaugenommen müsste auch die Erfolgsgeschichte dieses Buches in diesem Werk behandelt werden, wenn das nicht schon Litera-Fiction wäre, welche bisher aber noch niemand erfunden hat.

Nach diesem ehrlichen Wort kann ich euch nur mehr viel Lesevergnügen wünschen.

Weinviertel, im Frühling 2020 Der Autor

LESEPROBEN:

Ringo und die Möwenfeder

Was soll ich euch über Ringo erzählen? Er war fünf Monate alt, also fast schon erwachsen und war wie alle anderen aus seiner Sippe Einzelgänger, wenn wir das, was er mit seinen acht Beinen aufführte, Gehen nennen wollen. Und da sind wir schon bei der ersten sprachlichen Hürde. Darf man denn etwas Bein nennen, in dem kein einziger Knochen steckt? Eher nein, würde ich sagen. Dann hat Ringo eben acht Arme, auch gut, dieser Meinung sind sowieso die meisten Menschen, wenn sie nicht gar Füße, zu dem was wir Arme nennen wollen, sagen. Als Krake war Ringo nämlich ein geborener Kopffüßer. Ich sage nur nicht so gerne Arm zum Bein eines Kopffüßers, weil ja das Wort Arm einen gewissen Mangel suggeriert. Aber wer sollte einem achtarmigen Kraken einen diesbezüglichen Mangel vorwerfen? Ein Kalmar vielleicht oder eine Sepia, die ja zehn dieser beweglichen Schläuche rund um ihren Schnabel angeordnet haben. Ja wirklich, rings um den Schnabel, welcher übrigens aussieht wie von einem Papagei geleast, stehen bei ihnen allen, den Kraken, den Kalmaren und den Sepien Arme, und die sind über und über mit Ringen übersäht. Bei Ringo waren diese besonders prächtig, weshalb man ihn ja auch Ringo nannte. Alles in allem war also Ringos Erscheinungsbild ziemlich gewöhnungsbedürftig.

Ringos Bruder hieß John. Wie bei Ringo bestand sein durch und durch weicher Körper nur aus Kopf und Armen. Es waren aber seine riesigen Augen, denen es immer wieder gelang die Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartner auf sich zu ziehen, obwohl diese besser daran getan hätten, seinen glitschigen Armen ihre volle Beachtung zu schenken, die waren nämlich wie bei seinem Bruder und übrigens auch bei allen anderen aus seiner Familie mit diesen, eben schon erwähnten Ringen bedeckt, die er als praktisch veranlagter Kopf mit seinen riesigen Augen als Saugnäpfe ansah. Mit diesen Ringen konnte er sich überall festsaugen – an Steinen, an vorbeigleitenden Fischen, wenn er wieder einmal zu faul war selbst zu schwimmen oder an Ringo, wenn er ihn zum Spielen nach draußen zerren wollte oder natürlich an jedem anderen Gesprächspartner, wenn er seinen Argumenten etwas mehr Gewicht verleihen wollte. Das mit den gewichtigen Argumenten verhält sich im Wasser nämlich ganz anders als wir Landratten es von daheim gewohnt sind. Argumente wiegen dort wegen der höheren Dichte des Wassers weniger. Da muss man im Gespräch schon einmal handgreiflich werden und sie zu schlagenden Argumenten machen. Da seht ihr schon den Unterschied zwischen den Brüdern. John mit seinen Schlagringen war mehr ein Kämpfer, Ringo, der Künstler, trug seine Ringe als Schmuck.

Ringo war aber nicht zu faul zum Spielen, nein, es gab ihm nur nichts, immer das Gleiche zu spielen, nämlich Räuber und Fisch. Die jungen Kraken waren dabei immer die Räuber. Sie legten sich auf den Meeresboden und wurden zu Stein. Das klingt in unseren Ohren unglaublich, für einen Oktopus ist das aber eine leichte Übung. Sie legten sich dabei auf den Boden und schauten dann genau so aus wie dieser. War er grau, mussten sie nur dreimal sagen: »Bist du grau, bin ich schlau. Was mir in die Augen schaut, mach ich nach mit meiner Haut.« Und ehe du diesen Spruch auch nur ein einziges Mal nachsagen kannst, wird die Haut des Räubers grau wie der Steinboden. Es ist aber nicht leicht, sich für jede Farbe einen neuen Spruch zu merken. Darum dauerte es immer eine Weile, bis jeder Jungkrake dieses Spiel mitspielen konnte. Blöderweise war den Kraken durch ihre Sprechtechnik eine natürliche Grenze gesetzt. Tierphysiologen kennen sie. Wenn sie im Forschungslabor einen Oktopus auf ein Schachbrett setzen, können sie bis zum St. Nimmerleinstag warten bis er auf seiner Haut ein exaktes Schachbrettmuster zeigt. Kraken haben eben bis jetzt noch keinen Reim auf Schachbrettmuster gefunden.

Und jetzt hatte John wieder einmal seinem Bruder Ringo die Saugnäpfe ins Gesicht geknallt und versuchte ihn von den Vorzügen des Räuber und Fisch–Spiels zu überzeugen. Mit seinen schlagenden Argumenten gelang ihm das zwar nicht, sein Bruder folgte ihm aber trotzdem. Aber warum? Weil da draußen noch etwas ganz anders war, etwas viel Schöneres.

Ringo hatte nämlich am Meeresgrund einen Garten angelegt, einen richtig schönen Garten. Dazu hatte er die besten Steine der ganzen Umgebung herbeigeschafft, die buntesten und die glitzerndsten, die rundesten und die spitzesten, mit einem Wort die schönsten. Und die hatte er in seinem Garten aufgestellt. Ringo war darin ein wahrer Künstler. Und darum pflegte er jedes Mal nachzugeben, wenn ihn sein wilder Bruder zum Spielen abholte. Er begleitete John gerne ins Freie, schwamm dann aber zu seinem Oktopus-Garten und legte sich neben die schönsten Steine, manchmal sogar auf sie drauf. Das konnten seine Mitspieler nicht verstehen. Deren Absicht war es ja, optisch ganz mit dem Untergrund zu verschmelzen, also für ein zufällig vorbeikommendes Beutetier unsichtbar zu sein. Vielleicht wollten sie auch einen vorbeistaksenden Krebs erschrecken oder den kleinen Fischen zeigen, was sie drauf hatten. Sie waren eben halbstarke Krakeler. Ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob das Wort „Hooligan“ nicht vielleicht vom Herumliegen und anschließendem Erschrecken kommt, Hu–liegen, versteht ihr? Da müsste ich direkt einmal wo nachschauen. John und seine Freunde wollten im Spiel jedenfalls gewinnen, darum ließen sie Ringo gewähren. Sollte er doch versuchen, einen rosa Fleck auf grauen Grund nachzuahmen oder einen blauen auf gelbem. Ob aus Ringo jemals ein guter Jäger werden würde, war ihnen sowieso wurscht. Euch kann ich es aber verraten, er wollte gar kein Jäger werden. Und ich muss auch sagen, dass ich das gut verstehen kann. Ich zum Beispiel, esse gerne einmal einen saftigen Zwiebelrostbraten oder ein gschmackiges Reisfleisch, jage aber nie. Das Fleisch auf dem Teller kommt zwar nicht ganz ohne mein Zutun dorthin, aber mein Nahrungsmittelerwerb ist deutlich arbeitsteiliger als der von John und Konsorten. Wozu also Jäger sein?

Ringo war zwar schon fast ein halbes Jahr auf diesem blauen Planeten, hatte sich aber noch nicht ganz in seinem Körper eingelebt. Er pubertierte noch, das heißt, er hatte seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden. Er war auf der Suche. Ob er ihn aber mit geschlossenen Augen finden würde? Bisher hat er nur das Plätzchen in seinem Garten gefunden, an dem er nun glücklich und zufrieden mit geschlossenen Augen auf dem Rücken lag. Eigentlich interessant, obwohl er lag, schwebte er. Hätte er gewusst, wo er schwebte, wäre er nicht so ruhig und glücklich dagelegen. Er schwebte nämlich, genau wie seine Freunde und sein Bruder John, in Gefahr. Haie sind nämlich, das müsst ihr unbedingt wissen, verdammt stromlinienförmig und erzeugen darum kaum erkennbare Wellen. Sie schwimmen ganz, ganz leise. Und ein Krake hat, wie man deutlich sehen kann, keine Ohren. Ihr könnt so einen Oktopus drehen und wenden wie ihr wollt, ihr werdet an ihm keine Ohren entdecken. Womit sie dann hören, werdet ihr fragen. Tja, das wissen sie selbst nicht so genau. Es wird dafür wohl einen tieferen Grund geben. Haie haben ja auch keine Ohren und verhalten sich leise, wenn sie sich anschleichen. Meeresbiologen vertreten in diesem Zusammenhang übrigens die Meinung, die Mondoberfläche sei besser erforscht als die Tiefen der Meere. Was konnte Ringo also vernehmen? War es eine innere Stimme, die ihn warnte oder ein siebenter Sinn? Hörte er plötzlich seine Herzen lauter klopfen, womit auch immer oder vibrierte der Boden? Da können wir nur raten. Wir können an diesem Beispiel aber sehen, wie wichtig eine Portion Glück im Leben ist. Der Hai, der gerade über seinen Garten glitt, war nämlich kein Blauhai, der im blauen Wasser ja fast unsichtbar ist, es war nicht einmal ein Weißer Hai, es war Hammerhai. Und ihr wisst ja, wie laut so ein Hammer sein kann, wenn er auf einen Steinboden klopft.

Was jetzt kam, war ein Wendepunkt in Ringos Leben. Das zu lesen, wird euch beruhigen, es hätte ja auch der Schlusspunkt sein können. Aber nein, er sollte in den nächsten Momenten ein Talent an sich entdecken, welches ihm bis zu diesem Augenblick gänzlich unbekannt war, das bisher in seinem Körper schlummerte, wie er selbst im Oktopus-Garten.

Wie viele Leute gibt es, denen das in ihrem ganzen Leben nicht gelingt, die ihr ganzes Leben lang damit zufrieden sind genug zu essen und das in bester Qualität, bestens zu trinken und das in höchster Quantität und dann noch etwas zu tun, was an dieser Stelle nicht weiter kommentiert wird. Aber heute war Ringos Glückstag. Heute würde er eine seiner namensgebenden Körperfunktionen kennen und schätzen lernen. In früheren Zeiten, als die Menschen noch nicht viel von Pflanzen und Tieren wussten, nahmen sie es auch mit der Namensgebung nicht so genau. Solange man nicht weiß, was ein richtiger Fisch ist, kann man zu allem Fisch sagen, zum Beispiel zu einem Walfisch, zu einem Silberfischchen oder – um wieder über Ringo zu sprechen, zu einem Tintenfisch. Bei der Benennung eines neuartigen Tieres haben sich unsere Ahnen nicht gestresst. Ich glaube sogar, sie ahnten nicht einmal, was man unter Stress versteht. Da unterscheiden sie sich übrigens kaum von heutigen Wortverdrehern, die sagen ja auch immer Stress und meinen weiß der Teufel was.

Ich erkläre euch das am besten an dem, was in Ringo und seinen Spielkameraden vor sich ging, als plötzlich der Hammer über ihnen hing. Ihre monströsen Glubschaugen meldeten ihren Gehirnen augenblicklich „Hai!!!“. Ihre Gehörorgane, wo immer sie waren und woher sie auch immer das wussten, meldeten ihren Gehirnen etwas später, die Schallgeschwindigkeit hinkt ja der Lichtgeschwindigkeit immer etwas nach „Hai!!!“. Die Gehirne dieser Räuberbande konnten jetzt hinlänglich sicher sein, dass es nicht schlecht wäre, in nächster Zeit einen Ortswechsel zu befehlen. Also ordneten sie den Körperteilen, die sich um die Verlegung der Gesamtkörper zu kümmern hatten, gewisse Vorbereitungsarbeiten an. Das Herz musste seine Schlagzahl erhöhen, damit Ringo, John und Co. im Fall des Falles schneller rudern könnten. Das Blut musste ordentlich aufgezuckert werden, damit die Muskeln schneller Zugang zum Brennstoff hätten und so weiter. Das ist so, wie wenn ein Bogenschütze beim Herannahen einer Gefahr einen Pfeil aus dem Köcher nimmt, ihn auf den Bogen legt und diesen stresst, also anspannt. Würde er diese Vorbereitungsarbeiten nicht erledigen, könnte er, falls es wirklich notwendig sein sollte, nicht schießen. Ein schlapper Bogen wirft den Pfeil nicht weit. Stress ist also die Grundlage jeder körperlichen Hochleistung. Also fürchtet euch nicht vor Stress, seid ihm dankbar. Bewegt euch nur ordentlich, damit er wieder vergeht. Ein ausgeleierter Bogen wirft den Pfeil ja auch nicht weit. Das ist bei den Viechern auch nicht anders. Das muss kein Fisch lernen, das ist irgendwie vorprogrammiert. Aber jetzt passt auf, jetzt geht es um den großen Unterschied. Die Hand des Bogenschützen würde auf Befehl des Hirns den Pfeil auslassen, aber was lässt ein Tintenfisch in einer Gefahrensituation aus? Welche Fernwaffe hatte unser Ringo eingebaut? Womit könnte er kämpfen, wenn der hungrige Fressfeind zu nahe käme? Mit Tinte! Ja, ihr habt richtig gelesen, mit Tinte. Tinte ist nämlich eine Waffe. Manchmal ist Tinte sogar die erste Waffe, die in einem Krieg zum Einsatz kommt, wenn die Kontrahenten so viel Anstand haben, einander eine Kriegserklärung zu überreichen, bevor sie einander die Städte dem Erdboden gleich machen.

Als Johns Tintenbeutelmuskeln endlich den Befehl bekamen, sich zu kontrahieren, taten sie das um den Kontrahenten zu bekämpfen. Eine dunkle Wolke aus bester Fischtinte schoss dem Hai entgegen, benebelte dessen Sehsinn und auch dessen Riechsinn. Wer schon einmal Tinte in der Nase gehabt hat, wird wissen wovon ich schreibe. Ich hatte schon einmal, anlässlich des Besuchs eines mediterranen Fischmarktes, die Nase voll mit mehr oder weniger frischem Fisch und weiß auch was ich meine. Auch die anderen Mitspieler schossen aus allen Rohren und erreichten damit, dass der Hammerhai frustriert abzog, ohne den Oktopus-Garten in ein Schlachtfeld verwandelt zu haben. Aber was tat Ringo? Bis zu diesem Augenblick, wenn man einen Moment überhaupt Augenblick nennen kann, in dem das Auge nichts erblickt als schwärzeste Schwärze, hatte Ringo keine Ahnung von seiner eigenen Schwärzkraft. Also was tat er? Er staunte! Und als er genug gestaunt hatte, war er begeistert. Als Künstler war er begeistert, nicht als Krieger, weil er augenblicklich, hier passt das Wort wieder, sah, was er mit diesem eingebauten Färbemittel alles tun könnte. Natürlich probierte er seine neuentdeckte Fähigkeit sofort aus. Er drückte nur ganz wenig Tinte aus seinem Beutel, gerade so viel, dass die Spitze eines Armes blauschwarz wurde. Und damit strich er leicht über einen rosa Stein. Und für einen langen, wunderschönen, Augenblick war der Stein blau. Dann wusch das salzige Wasser die Tinte wieder weg. Ich durfte einmal ein kleines Kind beobachten, das ein schneeweißes Blatt Papier mit einem Buntstift bekritzelte. Und ich sah in seine Augen. Seitdem gehe ich mit dem Wort Augenblick sparsam um. Man sollte ihn nur für solche Momente verwenden, in denen etwas augenscheinlich Großartiges geschieht. Und das war so ein Augenblick. Ringo sah vor seinem inneren Auge die wunderbaren Möglichkeiten die Welt zu färben. Er wollte seine Tinte nicht verschießen um zu vernebeln, er wollte gestalten. Er wollte sich nicht verstecken, er wollte zeigen, was sich lohnt gezeigt zu werden. Ringo begann zu malen.

Aber alles, was er in den darauffolgenden Tagen zuwege brachte, waren eher kurzlebige Aquarelle. Sein Oktopus-Garten wurde dennoch in der ganzen Region bekannt, sogar Fischer, ich meine tatsächlich menschliche Fischer, entdeckten ihn und erzählten davon. Ja, es begab sich sogar, dass eine Gruppe Musiker auf einer Insel, die mitten im Meer lag, ihn in ihrer Sprache besang. Oktopus’s Garden wurde weltbekannt. Und Ringo wurde es dadurch auch. Es gibt viele Leute, die Ringo nur wegen dieses Liedes kennen, nicht wegen seiner Aquarelle.

An ganz wenigen Tagen im Jahr aber geschah es, dass Ringo seine Kunst einem besonderen Publikum vorführen durfte. Ihr kennt ja von eurem Italienurlaub her die Flut. Das ist, wenn die Wellen, welche normalerweise nur eure Wadeln benetzen, plötzlich auch euren Bauch nass machen. Dann werdet ihr vielleicht auch ihre Zwillingsschwester, die Ebbe, kennen. Wenn sie regiert, zieht sich das Wasser oft hunderte Meter zurück und lässt den Küstenboden an Stellen trocknen, die sonst mit Wasser bedeckt sind. Und an ganz wenigen Tagen sind diese Gezeiten besonders heftig. Dann reicht das Wasser bis zu den Liegestühlen oder scheint total aus dem Land verschwunden zu sein. Das hängt mit dem Mond zusammen oder mit der Sonne, oder mit der Sonne und dem Mond. Krabben oder Tintenfische kennen sich da besser aus. Und die Tage der starken Ebbe waren für alle Bewohner des Küstenstreifens, an dem der Oktpus’s Garden angelegt war, eine besondere Zeit. Dann kamen alle zusammen, die laufen konnten und freuten sich auf Ringos Auftritt. Aber wohin trat er? In würdiger Haltung, soweit das bei einem Kraken im Trockenen möglich war, schritt Ringo ans Werk, so gut er das mit seinen knochenlosen Beinen eben konnte. Die Krabben hielten ehrfürchtig Abstand. Aber wo Krabben sitzen, sind auch Möwen nicht weit. Und wo Möwen auffliegen, bleibt oft die eine oder andere Feder zurück. So eine verlorene Feder holte sich Ringo, spitzte sie mit seinem Papageienschnabel ordentlich zu, tauchte sie in seinen plattelvollen Tintenbeutel und begann zu malen. Oder sollten wir eher sagen, er begann zu schreiben. Bei Ringo war der Unterschied zwischen Malen und Schreiben nämlich nicht groß. Seine Kunst erinnerte stark an die Bilderschrift gewisser Kulturen. Die Römer zum Beispiel malten einen Strich, wenn sie die Zahl Eins niederschreiben wollten und zwei, wenn sie Zwei meinten. Ringos Bilderschrift war auch so ein Gekraksel. Ihr habt euch sicher schon gefragt, woher das Wort Gekraksel wohl stammt. Hier ist die Antwort: So nennt man die originale Bilderschrift der Kraken, die im Original mit Möwenfeder und Fischtinte auf trockenen Meeresboden aufgetragen wurde. Die ersten Schreibversuche menschlicher Tafelklassler auf Papier mit Tinte und den Kielen von Gänsefedern, nennt man ja auch so. Das Wort Gekraksel hat also mit Lautmalerei nichts zu tun. Das klingt nur so. Und die Probleme, die viele Erstklassler mit der Schreibhand haben, sind ein Klax gegen das, was Ringo mitmachen musste. Bei ihm ging es ja nicht um die Frage links oder rechts. Er musste sich zwischen acht Möglichkeiten entscheiden, vier links und vier rechts. Sagt das euren Kindern, liebe Eltern, wenn diese die richtige Schreibhand suchen und entspannt euch. Die rechte Hand ist die, mit der sie die Eistüte ergreifen, welche ihr ihnen am Strand gönnt.

So war das also mit Ringo und der Möwenfeder. Und noch etwas ist aus kunstkritischer Sicht zu bemerken. Wäre er bei der feuchten Variation seiner Aquarelltechnik, dieser primitiven Schüttbildtechnik geblieben, wäre er nicht der Künstler geworden, als der er heute da steht. Und man würde auch nicht so oft den Oldie „Octopus’s Garden“ im Radio hören. In die Kulturgeschichte ging er aber ein, weil er vor Augenzeugen einen bedeutenden Evolutionsschritt getan hat. Ob er ihn aber mit einem seiner linken Beine oder doch mit einem der rechten getan hat, wird bis heute von den noch lebenden Zeitzeugen diskutiert. Aber eines ist sicher, der Krieg mag zwar der Vater aller Tinte sein, es ist aber die Kunst, die die Seele ans Licht führt.

Warum Frau Amsel nicht mehr singt

Es war einmal vor langer Zeit, da lebte am Waldrand eine Amsel. Ihr ganzer Stolz war es ein Singvogel zu sein. Darum konnte man ihr Dirili und ihr Dirilei zu jeder Tageszeit im ganzen Umkreis hören. Ihre liebste Beschäftigung war es, dahin zu fliegen und dann wieder dorthin, als ob sie es eilig hätte, wichtige Geschäfte zu erledigen. Da und dort tat sie aber nichts anderes als ihr Dirili und ihr Dirilei zu singen. Ihre Lieder hatte sie von den Eltern gelernt, die auch wunderbare Sänger waren, alle beide. Mit Freude erinnerte sie sich an die Gesangsstunden, die sie als Kind von ihnen erhielt. Dabei saß sie mit ihren Geschwistern auf einem Ast des Apfelbaumes, auf dem auch ihr Nest war. Sie waren aufgereiht wie Orgelpfeifen, nur dass Orgelpfeifen verschieden lang sind und daher auch verschieden hohe Töne produzieren, während sie alle gleich kurz waren und anfänglich nur ein unmelodisches Zirpen hervor brachten. Damals waren sie eben noch Anfänger in dieser schönsten aller Künste. Verzückt lauschten sie den Gesängen ihrer stimmbegabten Mutter und bewunderten die Variationen, die ihr nicht minderbegabter Vater als Kommentar dazu trällerte. Für die Jugend ist es wichtig die Gesänge der Älteren zu kennen und diese Melodien auch zu erlernen. Man hat ja seine Identität. Und eine Amsel muss wie eine Amsel klingen nicht wie eine Meise oder gar wie ein gewöhnlicher Spatz. Nach ihrem Vater hieß unsere Amsel Schwarzkopf, ein nicht ganz passender Name, da sie wie alle Mädchen einen dunkelbraunen Kopf hatte, keinen schwarzen wie ihre Brüder. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Namen, die passen nicht immer. Wie viele Mädchen laufen mit dem Namen Melanie herum, sind aber blond. Oder kennt ihr eine Renate die wiedergeboren ist? Also warum sollte unser Amselmädchen nicht Schwarzkopf heißen? Und weil eben nichts dagegen sprach, hieß sie Betti Schwarzkopf.

In vielen Vogelfamilien ist es üblich, dass der Vater ganz anders aussieht als die Mutter. In manchen Fällen ist er bunt wie ein Gockel auf dem Red Carpet und seine Lebensabschnittsgefährtin schlicht wie ein Aschenputtel unter der Woche. Und manchmal schauen sogar die Kinder aus, als ob sie nicht von ihren Eltern stammen würden, so als ob sie Kuckuckskinder wären. Bettis Vater war aber nur ein bisschen dunkler als ihre Mutter und hatte einen etwas stärker leuchtenden Schnabel als sie, aber die Kinder sahen aus wie ihre Kinder. Seit kurzem war Betti sogar gleich groß wie ihre Mutter und genauso geschäftig. Das mit dem Herumfliegen und dem Dirili da und dort habe ich euch ja schon erzählt. Betti war nun schon erwachsen und flog ihre eigenen Wege.

Die Erziehung von Kindern gehört, wie ihr euch denken könnt, zu den schwierigsten Dingen auf Erden. Man erreicht nichts, wenn man den Kleinen sagt, was sie tun sollen oder ihnen etwas vorträllert, falls man ein Singvogel ist. Erziehung funktioniert ganz anders. Sie klappt nur durch ein gutes Vorbild. Oder besser gesagt, gute Erziehung klappt nur durch ein gutes Vorbild. Selbstredend kann man seinen Kindern auch ein schlechtes Vorbild sein. Die Kinder lernen so oder so, weil sie den Eltern alles nachmachen, da können diese reden bis ihnen der Schnabel fusselig wird. Worte verhallen, die Tat spricht fort. Aber das muss man Bettis Eltern lassen, sie hatten ihr gezeigt wie es ging. Er war der Herr im Hause, sie die Hausfrau. Das ist bei weitem nicht dasselbe. Da gibt es einen großen Unterschied. Der Herr sagt, wo es langgeht und sie geht lang. Beim Füttern zum Beispiel. So ein Wurm fängt sich nicht von selbst. Wenn Papa einen Wurm fing, fraß er ihn. Wenn er nicht hungrig war, fing er keinen. Wenn die Kinder hungrig waren und das waren sie immer, fing die Mutter einen Wurm, brachte ihn zum Nest, stopfte ihn in einen hungrigen Schnabel und flog sofort wieder weg, um den nächsten Wurm zu suchen. Denn wenn ein Kinderschnabel gestopft war, schrien drei andere weiter nach einem Wurm. Amselmütter waren damals noch Marathonfrauen, Amselmänner sahen sportbegeistert von ihrem Olymp aus zu.

Jetzt werdet ihr einwenden: „Aber das stimmt doch alles nicht! Erzähl keine Märchen! Bei den Amseln singen doch nur Männer, aber Futter bringen sie beide, Vater und Mutter. Das haben wir in der Schule so gelernt und so können wir es auch im Garten beobachten!“ Wenn ihr so daherredet, muss ich euch aber schon sagen, ihr habt nicht richtig aufgepasst. Eure Lehrer hatten zweifellos recht, wenn sie sagten, dass nur Amselmänner singen. Und natürlich sind diese heutzutage auch tüchtige Hausmänner. Aber haben euch die Lehrer nicht auch von der sogenannten Evolution erzählt? Haben sie euch nicht erklärt, dass sich Körperformen und Verhaltensweisen weiterentwickeln, dass diese nicht immer gleich bleiben? Haben etwa eure Urgroßväter den Geschirrspüler eingeräumt? Haben sie Staub gesaugt, eingekauft oder gekocht? Seht ihr? Das hat sich alles erst entwickeln müssen. Und erinnert ihr euch noch, wie herablassend einst die Verkäuferinnen beim Fleischhauer waren, wenn sich ein Mann an ihrer Theke gezeigt hat? Sie haben ihr Verhalten auch erst dem unbändigen Willen der Männer zur Selbstverwirklichung anpassen müssen. Heute fällt kein Mann mehr vor der Wursttheke eines Supermarktes aus der Reihe. Männer brauchen keine fachfrauliche Beratung mehr, wenn es um die richtige Fleischsorte für Schinkenfleckerl geht. Geselchte Ripperl sind jedermann geläufig. Und ans Biertragerl denken sie auch ganz von selbst, da braucht es keinen weiblichen Zuruf. All diese Verhaltensweisen haben sich nicht von heute auf morgen entwickelt, das hat gedauert, weil Übung Zeit braucht. Und jetzt üben die Männer den partnerschaftlichen Umgang mit ihren Frauen schon seit vielen Jahren und tun dabei, was ihre Frauen nicht tun, lassen aber im Gegenzug zu, dass diese erledigen, was sie selbst nicht tun wollen. Das macht sie gemeinsam stärker. Dabei denke ich nicht nur an Gewichtszunahme. Geselchte Ripperl sind eben fetter als Saunaschinken, klar, und Fett ist ein Geschmacksträger, was wieder beiden zugutekommt, weil es sich direkt auf ihre Ripperl niederschlägt. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von Koevolution. Und so eine Koevolution gibt es auch bei Amseln.

Betti fraß natürlich keine Schinkenfleckerl, weder selbstgekochte noch solche, die von ihrem Mann zubereitet wurden. Das lag vor allem daran, dass sie noch ledig war, in zweiter Linie aber auch daran, dass Amselmänner damals noch nicht emanzipiert waren. Abgesehen davon waren und sind Amseln überzeugte Rohköstler. An dieser Schraube hat Darwin nicht gedreht. Betti hatte nie erlebt, dass ihr Vater Futter heim brachte oder den Müll aus dem Nest entfernte. Das war Mutters Domäne. Auch zwitscherte Vater im Duett mit Mutter immer nur die zweite Stimme. So talentiert er auch war, im Gesangsduo Schwarzkopf spielte er die zweite Flöte. Aber Betti war ein Papa-Mädchen. Ihr gefiel sein Gesang. Sie hielt viel von seinen Variationen und seinen Imitationen, wenn er ganze Phrasen aus den Strophen anderer Vögel übernahm. Betti himmelte ihren Papa an, hielt ihn für den Besten von allen und traute ihm auch alles zu.

Aber das war gestern. Im Heute saß sie alleine auf dem Ast einer Buche und blickte in die Zukunft. Wo ihre Geschwister sangen, war kaum noch zu hören, wo ihre Eltern musizierten, war für sie kein Platz. Aber so ist das Leben. Es geht weiter. Je weiter desto besser. Betti hielt sich nicht für besonders sentimental. Sie hatte ohne mit einer Schwanzfeder zu zucken von ihrer Familie Abschied nehmen können. Aber jetzt, wo sie so vaterseelenalleine auf dem Buchenast saß und in die Welt hinaus horchte, wurde ihr ganz komisch ums Herz. Der Wind hatte ihr nämlich einen Gesang ins Ohr getragen, der sie rührte. Es war ihr plötzlich, als ob ihr diese Brise auch Tränen in die Augen getrieben hätte. Diese Treffsicherheit der Stimme, diese Präzision in der Ausführung, dieser Variantenreichtum, das konnte nur Papa sein. Nur er konnte so singen. Flüssig auf- und absteigende, einfallsreiche Tonfolgen in Sekundenschnelle vorzutragen erfordert hohe Intelligenz und zeugt von Phantasie in der Lebensführung. Für eine Amseldame auf Partnersuche wäre ein derartiger Gesang unwiderstehlich. Ja, Papa war ein wunderbarer Mann.

Andererseits war Papa für Betti kein richtiger Mann, er war einfach Papa. Und seine Lieder waren jetzt nur mehr eine Erinnerung an ihre Kindheit. Aber da war etwas in diesem Gesang, was Betti aufhorchen ließ. Da gab es ein kurzes Anhängsel nach dem Motivteil, das irgendwie anders klang, als sie es von ihrem Vater gewöhnt war. Betti hatte dieses Strophenende noch nie gehört. Es war voller Geräusche, die aus einer anderen Ecke kamen. Da war ein kraftvolles Klicken, wie man es von den Maschinen der Menschen auf den Feldern hörte. Konnte das sein? Konnte es sein, dass das gar nicht Papa war, der da so wunderbar sang? Eine bisher unbekannte Regung stieg in ihr auf. Ihr Herz schlug auf einmal höher. Wurde es von den Tönen aus der Ferne berührt? Obwohl es nicht Papa sein konnte, fühlte sie sich von diesem Gesang angesprochen. Als ob der himmlische Vater aller Amseln mit seinem goldenen Schnabel direkt auf sie deuten würde, fühlte sie sich gemeint. Ohne zu zögern, ohne auch nur einen Augenblick nachzudenken, flatterte sie hoch, schlug die Richtung ein, aus der das himmlische Lied zu ihr her klang und rauschte los. Diesen Mann musste sie kennenlernen.

Blazi do Mino war ein junger Mann aus besten Kreisen. Seine Gesangsausbildung hatte er im Birkenhain am Bach genossen. Sein Vater und Lehrer bezeichnete sich mit Fug und Recht als Meister im Setzen des Kontrapunktes. Er war glücklich über das große Gesangstalent seines Sohnes. Daher war auch das meistgewählte Thema im elterlichen Nest die raumfüllende Stimme des jungen Blazi, dessen harmonisch–melodische Tonfolgen bald den Birkenhain durchfluteten, sehr zur Freude all seiner Bewohner. Man hat es aber schon oft bei sogenannten Kinderstars erlebt. Frühes Lob kann zum Hemmschuh einer gedeihlichen Persönlichkeitsentwicklung werden. Ob es bei Blazi der Hype seiner Fans war oder der nicht ganz unberechtigte aber total überzogene Stolz seiner Mutter, ist im Nachhinein schwer zu beurteilen, jedenfalls entwickelte er sich durch die Summe aller Lobhudeleien zu einem erfolgsverwöhnten Macho. Und als solcher saß er nun breitspurig auf dem Wipfel der höchsten Tanne und schmetterte die Arien seines Reviergesanges in die Gegend.

Als sich Betti in Sichtweite zu diesem Heldentenor niederließ, musste sie feststellen, dass sie nicht die Einzige war, die auf seinen Gesang reagiert hatte. Mindestens drei andere Amselbräute hielten sich in Rufweite zu ihm auf. Blazi hatte sie alle mit Wohlwollen registriert, das sah Betti an seinem Gehabe. Alle vier wollten wohl sein Wohl, doch er wollte wohl wählen.

Wer die Wahl hat, hat die Qual, heiß es völlig zu Unrecht. So ein Quatsch! Wer quält sich denn, wenn er in einem Gourmettempel, die Karte in der Hand, mit wohligem Appetit im Bauch, da sitzt um sich für die beste Entscheidung Zeit zu nehmen? Oder kennt ihr ein Kind, das im Eissalon oder in der Zuckerbäckerei zu weinen beginnt, wenn es nach seinen Wünschen gefragt wird? Wer die Wahl hat, hat den geistigen Vorgenuss, ob sich das nun reimt oder nicht. Er quält sich nicht und wird auch nicht gequält. Eine ganz andere Sache ist es aber zu fragen, wer im Paarungsverhalten die Wahl hat. Über Männer sagt man oft, sie hätten sich eine Frau genommen. Das sagt man aber nur, um ihrer Eitelkeit zu schmeicheln. Es sind jedoch immer die Frauen, die wählen, das ist wissenschaftlich belegt. Wir Männer werben um sie und sie erhören uns oder auch nicht, meistens nicht, sonst hätten wir nicht so hohe Werbungskosten. Doch geworben muss werden, bis sich der Erfolg einstellt, aber auch nicht länger. Wer läuft schon einem Bus nach, in dem er schon drinnen sitzt?

Selbstverständlich glaubte Blazi do Mino seinem Naturell entsprechend sich zwischen all diesen hoffnungsfrohen Fräuleins entscheiden zu dürfen. Und selbstredend wussten diese es besser. Wer es jemals mit Frauen hat aufnehmen müssen, wird es wissen, wer es nicht weiß, sollte es mir besser glauben, die Waffen der Frauen sind schärfer als alles was sich ein martialisches Männergehirn ausdenken kann. Und glaubt mir, für ihre Stimmen brauchten manche einen Waffenschein. Aber reden wir lieber über Amseln. Erinnern wir uns, das sind Singvögel. Dieses Wort bezeichnet nicht nur eine Unterordnung der Sperlingsvögel, es meint auch die Art wie diese ihren Wahlkampf bestreiten. Mit einem Wort, unter den heiratswilligen Damen musste es ein Wettsingen geben, und zwar sofort. Dem Herrn der Schöpfung musste jetzt gleich geantwortet werden, so war es erstens Brauch und zweitens heißt es ja in einem alten Sprichwort: Der frühe Vogel fängt den Buam. Und darum ging es ja.

Zuerst hob eine kleine Braungefiederte ihr zartes Stimmlein. Sie war bemüht. Dann hörte man eine kräftige Blechbläserin mit einem wilden Jagdmotiv, dessen kurzes Anhängsel stark nach Kettensäge klang. Blazi hatte es aber nicht so mit dem Rustikalen. Erst die Dritte konnte seine Aufmerksamkeit wecken. Sie sang von der Sehnsucht, aber ohne das Ziel ihrer Sucht näher zu definieren. Sie sang von Liebe, wurde aber in Bezug auf das Objekt ihrer erträumten Hingabe nicht konkret. Ihr Genre war eigentlich das Seemannslied. Sie sang wirklich schön, wie auch die beiden anderen, aber sie alle waren nur die Vorgruppe. Als der Schall aus ihren Schnäbeln endlich verklungen war, betrat Betti Schwarzkopf die Bühne. Sie hob ihren Kopf, öffnete den Schnabel zu einem Lächeln, eine Sängerin muss ja auch dem Auge etwas bieten – und ließ, sehr zum Erstaunen des einzigen Adressaten, ein Lied erklingen, das vor Kurzem noch er selbst gesungen hatte. Und sie sang es auf seine Art. Er sollte seine Art Lieder vorzutragen als unbestritten richtig bestätigt finden. Sie merkte nur da und dort, wo er in seiner Interpretation männlich forsch daherkam, sanfte Weiblichkeit an. An diesen Stellen ihrer Coverversion ließ sie Anschmiegsamkeit ahnen, mütterliche Fürsorglichkeit und weil es irgendwie dazugehört sexuelle Fantasie. Wo er trompetete, säuselte sie wie eine Klarinette. Die Wirkung ihres Reizgesanges ließ nicht lang auf sich warten. Er antwortete ihr. Lauter als sie gezwitschert hatte, wiederholte er das von ihr veränderte Thema, bestätigte ihre Version und ergänzte ihre musikalischen Ideen auf die liebevollste Weise und lud sie damit ein, doch etwas näher zu kommen. Und nun zeigte sich Bettis ganze weibliche Raffinnesse. Sie flatterte, für alle Mitstreiterinnen sichtbar, hoch und entfernte sich etwas ihm. Sie entfernte sich von ihrem, wie sie sicher wusste, Liebhaber, Ehemann und Vater ihrer ungelegten Kinder. Und er folgte.

Ja meine Herren, so geht das. Bei euch wird es vermutlich zu spät sein, aber gebt die letzten Zeilen wenigstens euren unbedarften Söhnen zu lesen. Was die Bionik für die Weiterentwicklung der menschlichen Technik tut, kann die Beobachtung tierischen Balzverhaltens für unser Liebesleben leisten. Das Kunstwort „Balziebik“ wird sich dafür bald durchgesetzt haben.

Wir wollen aber nicht Partei ergreifen. Der Zuruf „wehret den Anfängen“ käme für Blazi ohnedies zu spät. Er folgte ja schon. Mit seinen Flügelschlägen folgte er Betti zwar nur körperlich, was heißt nur körperlich, wer etwas von Psychosomatik versteht wird es ahnen, Körper und Seele sind bei lebenden Vögeln eins, er folgte Betti zwar nur physisch, war aber auf dem besten Wege in ihrer Zweierbeziehung die zweite Flöte zu übernehmen. Doch er übernahm sie gerne.

Allerdings wollte er, was seine gesangliche Karriere als Platzhirsch, ich meine als platzbeherrschender Heldentenor, anging, auf seiner Stimmführung bestehen. Er wollte weiter den Ton angeben. Er wollte das Thema bestimmen. Er wollte trompeten, sie sollte den Klarinettenpart übernehmen. Das läge in der Natur der Sache, meinte er. Jetzt war aber Betti do Mina, wie sie jetzt korrekt anzusprechen war, gefordert. Er hatte ihr den Feder-Handschuh hingeworfen. Und sie nahm ihn auf.

Es gibt, was das Problem der Stimmführung anbelangt, in der Musikgeschichte einen vergleichbaren Fall. Wie war das seinerzeit mit Glen Miller und seinem Orchester? Was hat ihn unsterblich gemacht? Ließ er die Trompeten trompeten? Ja, er ließ sie trompeten, das war ja ihre Natur. Aber wer hatte die Stimmführung? Hört euch einmal „In the Mood“ an und es wird euch auffallen. Er ließ die Klarinetten führen! Dieser Sound schlug wie eine Bombe ein und hat Glen Miller berühmt gemacht.

Betti hatte es mit ihrer weiblichen Intuition sofort erfasst. Ihr Sangesheld war ihr Alles, er war der erträumte Liebhaber, der erhoffte Schutz in den Stürmen des Daseins am Rande des Waldes und was am meisten zählte, er schuf mit seinem Schallorgan ein großes Revier, in dem sie viele Kinder großziehen könnte. Doch wollte sie das? Wollte sie die Kinder großziehen oder wollte sie, dass sie beide die Kinder großzogen, er und sie gemeinsam?

Es ist dies jetzt, so glaube ich, der richtige Moment, um sich einer nicht vernachlässigbaren Frage von ihrer wissenschaftlicher Seite her zu nähern. Gibt es den perfekten Mann? Kann es den geben? Oder gibt es Eigenschaftspaare, wie zum Beispiel perfekt und männlich, die sich wie Pole zueinander verhalten, die sich gegenseitig ausschließen? Kann zum Beispiel der Südpol auch der Nordpol sein? Schlechtes Beispiel. Der Südpol ist ja derzeit der Nordpol. Ich meine, der magnetische Südpol liegt derzeit nahe dem geografischen Nordpol. Besseres Beispiel. Kann ein Mann seiner Frau ein guter Liebhaber sein und seinen kleinen Sohn wickeln? Nicht gleichzeitig versteht sich, aber hintereinander, mit einigen Stunden Abstand vielleicht oder wenn der Sohn danach verlangt. Geht das? Darf frau das erwarten? Oder muss man als Frau in der Beziehung Abstriche machen? Wann ist ein Mann ein Mann, beim Wickeln oder beim Kochen? Darauf gibt es keine offiziöse Antwort, das ist schon klar. Vielleicht stimmt, was man über die Wahrheit sagt, dass sie nämlich eine Tochter der Zeit sei.

Und weil das so ist, fragte sich Betti, ob es die Zeit schaffen würde, ihren Geliebten zu einem Hausmann zu machen. Und weil sie diese Frage umgehend verneinen musste, fragte sie sich weiter, wie sie es anstellen könnte, dass sie die Frage bejahen konnte. Jetzt heißt es nicht nur „die List“, sie wird auch aus gutem Grund „die weibliche List“ genannt. Dass die Waffen der Frau die Eigenschaft haben scharf zu sein, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Do Minas scharfer Körper hatte fraglos diesbezügliche Eigenschaften, sonst hätte Blazi do Mino sie nicht den anderen Sängerinnen vorgezogen. Eine Stimme alleine hat zu wenig Substanz.

Wie alle Frauen wusste Betti um ihre Vorzüge und setze sie auch ein. Dabei setzte sie sich auf einen prominenten Ast und sang. Sonst tat sie nichts. Sie sang nur, das aber täglich zur selben Stunde. Anfänglich zwitscherte sie nur von Allerweltsthemen wie der körperlichen Liebe oder dem ewigen Glück, wobei ihr allerdings ihr Mann am Schnabel hing. Aber dann schlichen sich andere Themen in ihren Darbietungen ein, mehr geschäftliche. Sie sang zum Beispiel von der Befriedigung, die man erfährt, wenn man den Brutgeschäften nachgeht. Und sie sang schön, und sie war schön, und was schöne Sängerinnen schön singen, gefällt jedem Mann. Und wenn es noch dazu die eigene Frau ist, die schön ist und schön singt, ist man bauchgepinselt. Blazi war nicht nur stolz, er war auch durch den hervorragenden Vortrag herausgefordert. Nach einiger Zeit begann er daher Bettis Strophen nachzusingen und in Ausdruck, Kraft und Variantenreichtum zu toppen. Wenn Betti sang, »Wie lieblich glatt ist so ein Ei«, klang es bei ihm, »Es gibt nichts Schön’res auf der Welt, nichts, was dem Manne mehr gefällt, als sitzend auf dem Ei zu brüten, um dann die eig’ne Brut zu hüten«. Frei nach Goethe kann man sagen, da schaufelte sich einer sein eigenes Glück.

Betti hatte ganz auf Blazis Eitelkeit gesetzt und gewonnen, aber noch nicht das ganze Match, erst den ersten Satz. Wie beim Tennis hat man nämlich erst gewonnen, wenn man auch den letzten Punkt gemacht hat. Es ging also in einen zweiten Satz und der lautete: „Ich biete dir einen Deal an“. Es ist nämlich so, wenn man etwas gewinnen will, muss man etwas lassen. Wenn man etwas haben will, muss man etwas geben, es ist eben ein Geschäft. Tausche Brutgeschäft gegen … ja, gegen was? Was konnte Betti ihrem Ehemann geben, um ihn zu animieren doch auch zu brüten oder seine frischgeschlüpften Jungen mit zu ernähren? Was gefiele ihm so gut, dass er, freilich ohne es zu bemerken, dieses Geschäft abschlösse. Da gab es nur eines, und das hatte mit seinem Gesang zu tun. Zwar war das auch Bettis liebstes Vergnügen, aber gerade darum bestens geeignet für einen Handel. „Ich singe nicht mehr öffentlich und du hast Kinderdienst“, das wollte sie ihm beibringen.

Machen wir’s kurz. Auch der zweite Satz ging an Betti. Sie ließ es aber so aussehen, als ob er gewonnen hätte. Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, darum lassen wir jetzt den Vergleich mit dem Tennismatch, dieser hatscht schon. Nehmen wir lieber Anleihen beim Theater. Betti ließ sich in den von ihr inszenierten Gesangswettkämpfen immer wieder besiegen, aber knapp. Und je besser Blazi sang, das oftmalige Auftreten hatte ihn natürlich besser gemacht, desto kürzer wurden ihre Strophen. Das ging schleichend, wie bei einer geglückte Arsenikvergiftung. Ja, die Waffen einer Frau. Und als Betti das selbstverständlich von ihm gezimmerte Nest mit Eiern füllte, setzte er sich wie selbstverständlich drauf, wenn sie sich erhob, um sich um die Ecke einen Wurm zu besorgen oder zwei. Und was das Schönste war, Blazi war damit zufrieden. Seine eigenen Worte hatten ihn überzeugt. »Es gibt nichts schön’res auf der Welt, nichts, was dem Manne mehr gefällt, als sitzend auf dem Ei zu brüten, um dann die eig’ne Brut zu hüten.«

Und wenn ihr heutzutage Amseln singen hört und glaubt es seien Weibchen, solltet ihr besser noch einmal hinsehen. Wenn es aber tatsächlich Amselfrauen sein sollten, werden sie mit ihrem Gesang wohl nur ihre Männer an das große Opfer erinnern, das sie gebracht haben und immer noch bringen. Das Opfer der Männer bleibt aber wie gewöhnlich unbesungen.

Was nur Insider wissen:

Amselmänner sind tatsächlich voll emanzipiert. Sie brüten wie ihre Weibchen, füttern die Kinder wie ihre Weibchen und sehen sogar fast wie diese aus. Lediglich der Gesang ist ihnen zum Zweck der Werbung und Revierabgrenzung überlassen.

LUPOPO

Erster Tag

Es war ein kühler Frühsommermorgen, an dem nichts, aber auch schon gar nichts auf das hindeutete, was in seiner Folge noch alles geschehen sollte. Die Sonne bewegte sich zögerlich ihrem Zenit entgegen und trieb dabei einige versprengte Schäfchenwolken auseinander.

Er selbst aber war schon seit Stunden unterwegs. Einem inneren Trieb folgend durchstreifte er den Wald. Später wird man sich fragen, was ihn trieb oder was ihn zog – oder ob ihn irgendetwas trieb oder zog. In der Hochblüte der Teleologie, im Rückspiegel der Naturgeschichte sozusagen, würde man seine Laufbahn, die er an diesem Tag und auch an den folgenden ziehen sollte, als Erfüllung eines von höheren Mächten erstellten Planes erkennen. Mit dem Wissen der aufgeklärten Nachdenker aber, welche sich, begnadet durch ihre Nachgeburt, die Fragen nach seinem Triebmittel auf andere Weise stellten, war kein Plan zu erkennen. Lupopo war einfach nicht klug genug für einen Plan. Die spätmittelalterliche Exempelsammlung Gesta Romanorum war dem triebhaft durch den Wald schleichenden Protagonisten dieses Kapitels der Biologie naturgemäß unbekannt. Den gut gemeinten Rat „quidquid agas, prudenter agas, et respice finem“ hätte er aber nicht einmal ignoriert. Was immer er tat, er tat es unklug und verschwendete nicht den Brösel eines Gedankens an das Ende. Was tat er aber, als er an diesem Frühsommertag durch den kühlen Wald schlich? Er sang ein für seine Zwecke adaptiertes Kinderlied.

»Ein alter grauer Lupus trampelt durch die Welt. Er wackelt mit dem Hinterteil, wie es ihm gefällt.«

Dass er von sich in der dritten Person sang, zeigte ein Stück seines Selbstbewusstseins. Nur ein Stück, denn sein ganzes Ego war ziemlich unübersichtlich. Im Moment trug er seine Nase ausnahmsweise tief, seinen Schwanz aber bewegte er in großer Erregung, er war nämlich seit einigen Schritten auf einer Spur. Bald sollte er sein Zielobjekt auch vor Augen haben, er näherte sich nämlich einer Lichtung, auf der, auch das sagte ihm seine Schnauze, ein Blumenmeer wogte. Und mitten in diesem Blumenmeer stand bis zu den wohlgeformten Waden, ein wunderschönes Mädchen mit einem kleinen leuchtend roten Käppchen auf dem Kopf. Als Lupopo dieses reizvolle Mädchen sah, blieb er stehen und ließ die von ihm ausgehenden Reize auf sich wirken. Immer wieder bückte sich das liebreizende Mädchen, um die eine oder andere Blume zu pflücken. Und weil es dem Wolf dabei sein Hinterteil entgegen hielt, wirkten seine weiblichen Lichtreize auf dessen Netzhäute. Und in diesen Netzwerken wandelten sich die Reize des sauberen Mädchens augenblicklich in reine Erregung, welche die Sehnerven in das Großhirn genannte Kleinhirn Lupopos leiteten, wo dann gewisse angeborene Auslösungsmechanismen die bis dahin noch blütenreine Erregung in wölfische Sexfantasien transformierten.

»Küss die Hand, schöne Frau, deine Augen sind so blau«, leitete Lopopo, der sich, von seinem Ego war ja oben schon die Schreibe, für unwiderstehlich hielt, das Gespräch mit dem reizenden Mädchen ein. Ein Vögelchen, das diese Zeilen offenbar kannte, zwitscherte »tirili – tirilo – tirilaha«. Das Mädchen wandte sich, den bunten Blumenstrauß in der Hand, erschrocken um und lispelte, eine Zahnspange verhinderte eine deutlichere Rede: »Wasss treibssst du da ssso alleine mitten im Wald?« Lupopo, der nicht auf die Zunge gefallen war, antwortete, »Da hast du recht, Liebesmägdelein, mitten im Wald, so ganz allein, treibt es sich gar nicht so fein.« Hormongesteuert wie er war, sprach er plötzlich in Reimen. »Auf dieser Wiese ist es gar schön, doch woll’n wir nicht lieber zu dir heim geh’n?« Das Mädchen, welches ohnedies zu seiner Oma nach Hause wollte, war einverstanden. »Diessse Blumen bringe ich meiner lieben Großßßmutter.« Hätte Lupopo einen Plan gehabt, wäre dieser durch die Erwähnung der Oma durchkreuzt gewesen. Da er aber keinen hatte, folgte er dem roten Käppchen zum nahen Haus der Oma. Als jene aber ihre Enkelin in Begleitung eines Wolfes kommen sah, rief sie voll Schreck: »Jessica lauf, Jessica lauf. Komm schnell ins Haus! Wolf, du bleibst drauß‘!« Sehr zu Lupopos Überraschung erwies sich das Mädchen als gehorsam und brav. Es lief so schnell ins Haus, dass ihr Lupopo kaum folgen konnte. Das rote Käppchen fiel ihm vom Kopf, als die Großmutter, gleich nachdem ihre Enkelin durch die Tür gerannt war, diese zuschlug, die Türe nämlich, nicht die Enkelin. Dabei passierte es. Wie soll ich das jetzt umschreiben, sodass ihr versteht, was geschehen ist, dass aber meine Worte nicht gewöhnlich wirken? Die zufliegende Türe trennte nämlich dem sexlüsternen Verfolger Jessicas, welcher sich gerade im Türstock, vom unbändigen Verteidigungswillen der alten Frau erschreckt, zur Flucht entschieden hatte, einen Körperteil ab, der am hinteren Bereich seines Rumpfes zum Zwecke der Kommunikation in Liebesdingen, aber auch in allen anderen, angebracht war. Ja, muss man wohl schon sagen, angebracht war. Des langen Gestammels kurzer Sinn, Lupopo verlor an diesem denkwürdigen Frühsommertag seinen Schwanz.

Zweiter Tag

Der nächste Tag war wieder ein Frühsommertag und begann, wie auch der Tag davor, mit einem Morgen. Dieser aber graute dem armen Lupopo. Der Schwanzstummel schmerzte und noch etwas schmerzte ihn. Seine plötzliche Lustlosigkeit in sexuellen Dingen tat ihm weh, steigerte aber einen anderen Trieb, nämlich den Fresstrieb, oder sagen wir’s lieber unwissenschaftlicher, Lupopo hatte Hunger. Das Bild der wütenden Großmutter hatte sich aber in seine Netzhäute eingebrannt, sodass er mehrfach glaubte eine zufliegende Tür zu sehen, wo gar keine war. Er schlich wieder zwischen den endlosen Baumreihen des Waldes und sang sein Lied, heute aber mit einer kleinen Variation.

»Ein alter grauer Lupus trampelt durch die Welt. Er wackelt mit dem Hinterteil, was ihm heut nicht gefällt.«

Eigentlich hatte er keine schöne Singstimme. Sie glich mehr einem Heulen als einem kunstvollen Gesang. Aber was konnte er tun? Er sang ja so gerne. Stimmbildung? Das kostete ihm einen rauen Lacher. Stimmbildung! Ha, da sang er lieber rauen Bass. Bildete er sich das ein oder duftete es hier nach Ziegen? Duftete es hier wirklich nach seiner Leibspeise oder waren seine Sinne getrübt? Mit jedem Schritt wurde er sicherer. Hier sind vor kurzem junge Ziegen gegangen, junge zarte Ziegen! Er beschleunigte seine Schritte und lachte in rauer Vorfreund. Er ließ den Wald hinter sich und bewegte sich auf ein kleines Bauernhaus zu, das mitten auf dem Felde verheißungsvoll da stand. Die Ziegenduftspur führte direkt darauf zu.

Bald war er am Tor. Es war verriegelt. Dahinter hörte er arglose Zicklein lustig springen. Da keine alte Ziege zu hören war, sprach er die Leckerbissen listig an: »Hallo Kinder, ich bin’s, eure Mama! Macht mir bitte das Tor auf. Ich habe euch auch etwas Schönes mitgebracht!« – Stille! Kein Laut war mehr zu hören. Diese verdammten Kinder hatten den Braten gerochen. Was hatte ihn verraten? Vielleicht hätte ihnen ihre Mutter nichts mitgebracht. Oder hatte sie eine andere Stimme? Vermutlich. Mit Geschenken kriegt man Kinder ja immer. Verdammt! Was konnte er tun? Kreide fressen! Davon hatte er schon gehört. Ein Kollege hatte einmal davon gesprochen, auch im Zusammenhang mit Ziegen oder war es im Zusammenhang mit einem Jäger? Lupopo erinnerte sich nicht mehr. Hat aber nichts gebracht. Außerdem, woher sollte er jetzt Kreide nehmen? Vielleicht könnte er einen nicht zu harten Stein zu Staub zermahlen, am besten gleich mit den hinteren Zähnen. Wer sagt, dass Kreidefressen nur mit Kreide geht? Da erwies sich der Wind als himmlisches Kind und griff in die Naturgeschichte der Haustierwerdung ein. Ein heftiger Windstoß wirbelte gewöhnlichen Straßenstaub auf, nur wenige Schritte von Lupopo entfernt. Und dieser sprang kurzentschlossen in die Wolke und tat einige tiefe Atemzüge. Der Hustenanfall, der folgte, hatte ungeahnte Folgen. Er hustete nämlich irgendwie anders, ganz anders als alles, was Lupopo in dieser Beziehung bisher zuwege gebracht hatte. Es war ein richtiges Bellen. Das Japsen nach Luft zerhackte sein Schmerzensgeheul und machte daraus ein bisher noch nicht gehörtes Wolfsbellen. Aus seinem Geheule war ein richtiges Gebell geworden. Aber ins Haus durfte er damit noch immer nicht.

Dritter Tag

Die Frühsommersonne ging auch an diesem Morgen über Lupopo auf, nur dass dieser nicht nur kupiert sondern seit neuestem auch bellend war. Irgendwie fühlte er sich wie auf den Hund gekommen, auch wenn er die Bedeutung dieser Redensart noch nicht erfassen konnte. Sein Hunger war gewachsen wie die Fantasie seine Beutetiere betreffend. Mit einem Zicklein wollte er sich nicht mehr zufrieden geben. Wenn er sich aber recht erinnerte, müssten ganz in der Nähe drei Schweinchen hausen. Wie sie hießen, fiel ihm nicht ein, nur dass eines von ihnen in einem Haus aus Stroh wohnen sollte, das zweite in einem Holzhaus und das dritte in einem Haus aus Stein. Das Warum war ihm entfallen. Aber, warum auch nicht! Jeder wie er kann und Platz hat. Er musste ihre Adresse nicht erfragen, Schweine können ihren Geruch nur schwer verbergen. Und seine Nase funktionierte noch.

Kurze Zeit später, die Sonne zeigte gerade an, dass ein Mittagsmahl fällig gewesen wäre, stand er vor dem Strohhaus des ersten Schweinchens, witterte aber sofort, dass niemand zuhause war. Auch beim Holzhaus erschnupperte er nur Leere. Also auf zum Haus aus Stein. Da bemerkte er es. Was sich andere sicher schon früher gefragt hätten, kam ihm erst jetzt in den Sinn. In letzter Zeit kreisten seine Gedanken oft um Häuser. Da war das Haus der hantigen Großmutter mit dem lieben Enkelchen, das Bauernhaus der gschmackigen Ziegen und jetzt dieses Steinhaus des dritten Schweinchens, welches, wie er deutlich riechen durfte, gefüllt war mit drei gut gemästeten Hausschweinen. War er des freien Lebens eines Wolfes überdrüssig? Wollte er ein Haustier werden? Die oben angesprochenen Teleologen würden dieser These sofort zustimmen, man weiß ja heute wohin Lupopos Bemühungen schließlich geführt haben. Aber war Lupopo damals zwangsläufig? Oder war es sein Appetit nach Haustieren, der ihn schließlich in die Abhängigkeit vom Menschen führen sollte? Dass er selbst keinen Plan hatte, wissen wir schon, war all das also nur Zufall? Nun, mit dem Zufall von Rotkäppchens Haustüre hatte es zumindest begonnen. Welche Antwort wollen wir also gelten lassen? Wie ihr sicher alle wisst, bezeichnet man eine Antwort nur dann als gut, wenn man sie akzeptieren kann. Kann man sie nicht annehmen, ist sie schlecht. Mich überzeugt die Sache mit der Türe irgendwie schon. Wenn nämlich eine ebensolche zufällt, öffnet sich gleich eine andere. Der Zufall der Türe hatte Lupopos Schwanz abgetrennt und öffnete ihm erst dadurch ungeahnte Möglichkeiten.

Aber zurück zum Steinhaus des dritten Schweinchens. Das hatte, als Lupopo es bemerkte ließ er ein verhaltenes Jaulen hören, das hatte nämlich eine gut verschlossene Haustüre, mit der er, wir können uns denken warum, nichts zu tun haben wollte. Also kletterte er aufs Dach, wo der große dicke Rauchfang stand. Ein kurzer Blick hinein versicherte ihm, dass dieser in die Küche führte, er sah zwar nichts, aber es duftete herrlich nach Gekochtem und Gebratenem. Und seine Nase funktionierte ja noch. Also nichts wie kopfüber hinein. Sein Schmerzensschrei erfüllte bald das ganze Haus. Die Schweinchen mussten nur die versperrte Haustüre öffnen, um dem am ganzen Körper verbrühten Lupopo die Flucht zu ermöglichen. Er war nämlich in den mit heißem Wasser gefüllten Kessel gefallen, der über dem Herdfeuer hing. Wenn alle guten Dinge drei sind, dann gehören Tage zweifellos nicht in die Kategorie der guten Dinge.

Vierter Tag

Als Lupopo an diesem vom Wetter her durchaus guten Morgen seine Wunden leckte, hatte er erstens viel zu tun und bemerkte zweitens eine Eigenschaft an ihm, die ihm tags zuvor, kurz nach der hastigen Flucht aus dem Steinhaus, noch nicht aufgefallen war. Aber jetzt beim Ablecken aller geröteten Hautstellen bemerkte er es. Offenbar hatte er gestern im heißen Bad seinen wolfstypischen Gestank verloren. Er stank nicht mehr, er duftete. Er stand mitten im Wald, hatte nur mehr einen zuckenden Schwanzstummel, sprach wie ein Heimchen am Herd und war sauber wie ein Kätzchen. Er war kein Wolf mehr! Darum klang heute auch sein Lied anders.

»Ein alter grauer Lupus trampelt durch die Welt. Er wackelt mit dem Hinterteil und heult nicht weil er bellt.«

Er verstummte verschämt und trottete schweigend weiter. Da drang ein leises Piepsen oder Quieken an sein Ohr, es war nicht gleich zu deuten. Irgendetwas Kleines piepste ganz in seiner Nähe. Instinktiv folgte er dem Geräusch. Dieses Etwas konnte man bestimmt fressen. Sein Hunger war inzwischen so groß, dass er ein ganzes Schaf hätte verschlingen können, aber als Vorspeise würde er auch einige Mäuse akzeptieren. Es waren aber keine Mäuse. Es waren zwei kleine Füchse, die offenbar nach ihrer Mutter piepsten. Sie lagen ganz alleine unter einem Baum im Unterholz und blickten Lupopo mit ihren großen Augen erwartungsfroh an. Zwei kurze Schnauzen, zwei runde Gesichter, zwei flauschige Fellkneuel, wie putzig sie doch waren! Und wie herzerweichend sie quiekten? Lupopo war ihnen sofort verfallen. Vorsichtig nahm er sie mit seinen vorderen Zähnen an der Nackenhaut, hob sie hoch und nahm sie mit. So ganz alleine wären sie ja im Wald gefährdet gewesen. Wie leicht könnten sie von einem streunenden Wolf gefressen werden. Dieser Gedanke kam ihm zwar schräg vor, warum wusste er aber nicht. Unvorstellbar was hätte geschehen können, wenn er sie nicht gefunden hätte!

Fast zärtlich trug er sie. Ihr weinerliches Quieken war zwar verstummt, das beruhigte Lupopo aber keineswegs. Er fragte sich nämlich, wie er die beiden Racker durchbringen könnte. Was frisst so ein kleiner Fuchs. »He, ihr beiden, he, was fresst ihr?« Er hatte seine Kinder abgelegt, damit er ordentlich sprechen konnte. Sie aber blickten ihn nur treuherzig an. Ihr Vertrauen in seine Weisheit war grenzenlos. »He, Fox und Fixi, ich meine euch! Worauf habt ihr Appetit?« Da dämmerte es ihm. So klein wie die zwei waren, fraßen sie vielleicht noch gar nichts. Sie brauchten möglicherweise Milch! Die konnte er ihnen zwar nicht anbieten, aber die Namen, welche er so beiläufig ausgesprochen hatte, gefielen ihm. Und bald waren Fox und Fixi wieder in seinem Tragegriff. Es ging weiter. Milch konnte er bei bestem Willen nicht ausschwitzen, er war ja kein Römer, also macht er sich auf die Suche. Er glaubte zu wissen, wo Milch zu finden war. Bei den Schafen. Bei seinen früheren Streifzügen waren ihm ganz in der Nähe einige Schafherden angenehm aufgefallen. Leider waren diese aber immer in Begleitung menschlicher Aufpasser.

Die Sonne brannte ihm aufs Fell, das halboffene Maul war schon ausgetrocknet und seine Gschrappen wurden unruhig. Da hörte er ein Blöken. Es war ein wunderbares Geräusch, dieses Blöken. Die dazugehörigen Schafe konnten nicht weit sein. Und bald sah er sie. Es war eine große Herde, aber mitten drin stand der Schäfer mit seinem langen Prügel. Lupopo war hungrig wie ein Wolf, die Füchse hatten Durst. Gaben tote Schafe noch Milch? Egal, er musste es probieren. Was konnte schon schiefgehen? »Hallo Schäfer«, rief er dem Wächter schon von weitem an, »willst du mir ein Schaf überlassen?« Einige versprengte Schafe liefen schnell laut blökend zurück zu ihrer Herde. Der Schäfer blickte sich erschrocken um und musterte Lupopo aufmerksam. »Wer fragt das?« „Blöde Frage“, dachte der junge Vater. »Na ich bin es, der dich fragt. Meine kleinen Füchse brauchen einen Spielkameraden und ich, ehrlich gesagt, auch.« Der Schäfer kam neugierig näher. »Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du willst mein Schaf fressen!« Lupopo setzte Fox und Fixi ab. »Fressen? Schafe fressen? Weißt du denn, wie Schafe schmecken?« Der Schäfer betrachtete ratlos das sonderbare Trio. »Was hast du mit diesen jungen Füchsen vor? Warum trägst du sie spazieren?« Der Hauswolf erwiderte treuherzig: »Ich sorge für sie. Die armen Kleinen haben ihre Mutter verloren, sie brauchen Milch.« Dem Schäfer war aufgefallen, dass sich seine Schafe beim Anblick des Fremden augenblicklich um ihn geschart hatten. Einige Versprengte waren sogar blitzartig zu ihm zurückgekommen. Das beeindruckte ihn sehr. »Du bist tierlieb, das sehe ich. Einen Kerl wie dich könnte ich gut gebrauchen!«

Und so kam es, dass man Lupopo schon am vierten Tag seiner Metamorphose vom Wolf zum Schäferhund einen Job fürs Leben anbot. Ohne zu zögern nahm er an. Er war zufrieden, der Schäfer war zufrieden, ob es den Schafen recht war, interessierte niemanden. Und die Füchse waren schlau genug, sich wieder ihrer Mutter anzuschließen, als diese sie nach langer Suche gefunden hatte.

Und am fünften Tag, es war ein Freitag, war schon Wochenende.